- This event has passed.

2017

2017 1 月1, - 2017 12 月31,

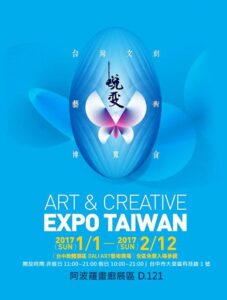

台灣文創藝術博覽會

藝術家 | 李澤藩、戴壁吟、曾仕猷、葉東進、胡文賢、李萬全、Uwe Mertsch、許維忠、黃法誠、盧俊翰、張般源、洪司丞、陳亭君、范巧鈴、林玉雯、曾楷雯

展期 | 2017.01.01 – 02.12

地點 | 經濟部台中軟體園區

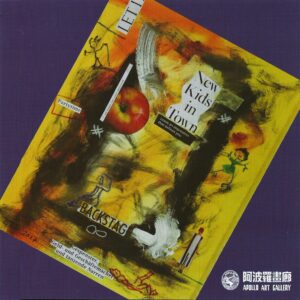

真相 / 面貌 – 無為個展

展期 | 2017.04.08-05.14

開幕 | 2017.04.08 下午3點

在2017年初完成的「真相/面貌」系列中無為Uwe Mertsch秉著「極簡、單純即是美」的理念,運用多元化的顏料,如壓克力、水墨、粉蠟筆、咖啡粉,呈現出畫底,將剪自時尚雜誌的彩色圖片搭配印刷體的標題字,在畫布上重新排列組合,創作出一幅幅面貌獨特的作品。藉由拼貼、塗鴉藝術的組合傳達不同的訊息。

拼貼藝術(Collage)第一次出現在二十世紀畢卡索P. Picasso及喬治‧布拉克 G. Braque的綜合立體主義作品中。德國包浩斯學院創辦人格羅畢思W. Gropius將拼貼畫形成一種語彙。當圖像被從露出的平面空間取出,頓時它成為一個獨立的個體,原本的故事性及聯結性已消失,但在畫布上經過了新的組合,它有了新的生命。1956年漢米頓 R. Hamilton摘取報章雜誌上黑白及彩色圖片,以拼貼的方式完成了第一件代表普普藝術的作品: “是甚麼使得今日的居家那麼不同,那麼迷人?” 相較於漢米頓的拼貼作品,無為選擇給予繪畫顏料更多的表現空間。從雜誌剪下來的圖片,如人物造型、設計家具、畫架、貓頭鷹、蘋果等現成品,並沒有填滿整個畫面,而是零零星星的散佈在畫面上。藉此,現成品各自被賦予更強烈的存在性。告示牌般的英文及德文標題字,嘗試探討「Truth/Appearance」這個主題。他拋出一些有關藝術與哲學之議題,時而挑釁、時而幽默。

Young Art Taipei 2017 台北國際當代藝術博覽會

藝術家 | 黃法誠、盧俊翰、張般源、黃郁筑、曾楷雯、洪司丞、林玉雯、曾詩涵

展期 | 2017.04.14 – 04.16

地點 | 台北喜來登飯店

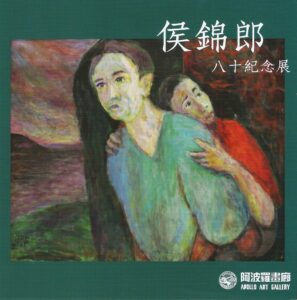

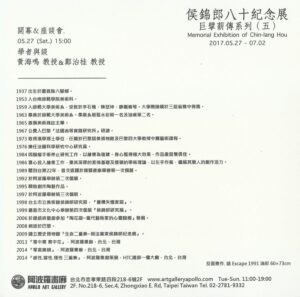

侯錦郎八十紀念展 – 巨擘薪傳系列 (五)

展期 | 2017.05.27-07.02

開幕 & 座談 | 2017.05.27 下午3點

與談人 | 黃海銘 教授 & 鄭治桂 教授

侯錦郎的創作風格同時具有立體派的構圖造型與野獸派的色彩光影,題材以靜物、人物肖像、庭園風景為主。在學期間所建立深厚的理論技巧,再加上從人類哲學的研究衍伸出個人獨特的精神世界,使其藝術創作呈現獨具的風格。比如1991年的油畫作品《逃》,畫面中的父親背著小孩,從小孩的面孔可以感受到絕望與恐懼。畫作隱諱地訴說畫家親身的經歷與感受,即使不了解其中故事,仍然被無助的氣氛所感染。另一張作品《舍城》風格不同於前一幅嚴肅,描繪法國居住當地的花園風景,畫面視角由下而上,藍天中翻動的雲層帶出動態感,讓人對於陌生的畫面好像也能身置其中。侯錦郎的畫作總帶有一種視覺效果,即使是風景圖、靜物圖,還是能夠與畫作「對話」,並非語言上的溝通,而是深層的感染與互動。那是來自畫家內心的情感轉移,將思緒帶入畫作之中。

侯錦郎1937年出生於嘉義。1963年畢業於師大美術系,1967年遠赴法國『巴黎高等實踐研究所』深造,取得漢學學博士之學位,並受聘任教於巴黎第四大學&居美博物館教授中國藝術課程。1984年由於罹患腦瘤並失憶,使之停止了研究工作,然而這樣的窘境卻使他重拾畫筆,並將繪畫作為復健療養,展現其生命的韌性與對藝術的執著。1995年他也開始創作陶藝作品,將自身藝術創作經歷又推向另一個境界。陶藝作品主要題材還是人物,跳脫平面,侯錦郎塑造立體的人體形象依舊是主觀的樣態與變形,甚至更為強烈。可見他一生所追求的,還是那跨越具體形式的精神意象。然而在2008年,這位轟動一時的藝術家、研究者即病逝於巴黎住家。

台中藝術博覽會

藝術家 | 侯錦郎、范振金、李光裕、許維忠、Uwe Mertsch、張般源、洪司丞、王雯、劉鎮洲、葉東進、舒丹、高橋行雄

展期 | 2017.07.21 – 07.23

地點 | 台中日月千禧酒店

第二屆構圖台灣視覺藝術創作徵件入圍聯展 / 阿波羅畫廊 × 王道銀行教育基金會

藝術家 | 林祐如、林澄、王雯、李怡萱、李玉婷、吳建興、夏啟仁、陳佩歆、陳彥彰、羅勝夫

展期 | 2017.08.19-10.18

開幕 | 2017.08.26 下午3點

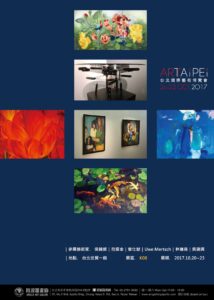

台北國際藝術博覽會

藝術家 | 侯錦郎、范振金、曾仕猷、Uwe Mertsch、林嶺森、吳建興

展期 | 2017.10.20 – 10.23

地點 | 台北世貿一館

楊桃派 Young & Top 阿波羅畫廊新銳畫家助長計畫 (四)

藝術家 | 曾詩涵、王雯

展期 | 2017.11.11-12.10

開幕 | 2017.11.11 下午3點

「楊桃派-阿波羅畫廊新銳藝術家助長計畫」於2013年開始運作,迄今邁入第四年。主旨為提攜台灣有潛力及具有獨特性的年輕藝術創作者,並以邀展的方式,提供創作者展覽的平台,同時輔助其作品進入藝術市場。今年邀請兩位新銳藝術家均為女性,分別為畢業於中國文化大學美術系研究所的王雯。另一位則是畢業於國立臺灣師範大學美術創作研究所國畫組的曾詩涵。王雯的媒材以油彩及天然漆畫為主,曾詩涵則以膠彩及水墨為主要創作基底。

王雯的漆畫顏料為漆樹的樹汁所提煉的天然漆,又為大漆,顏料黏稠帶琥珀色。漆畫漆板是用木板作為底板,經過層層的繁複手續打底、包布、打磨在打底⋯,完成後才開始在漆板上作畫。藉由其可堆疊、鑲嵌、打磨與拋光等特性作畫,像作品中有蛋殼鑲嵌與貼箔等肌理呈現等。蛋殼的部分事先要把膜處理乾淨,再貼殼的過程中,除了需掌控壓碎蛋殼的碎裂程度是否為畫面所需以外,其疏密度更是須逐一的調整與排列。畫作線條的呈現是經由多次的重複描繪堆疊出高度,再以反覆幾次的流漆(類似渲染)的技法覆蓋全部畫面,而後將之前所繪的線條等肌理打磨出來,這就是畫作中蘊含許多豐富色調的原因。最後貼箔後則進入完成作品重要的打磨大工程,經由幾百號磨到幾千號砂紙與最後用手下去推光的程序,來呈現出那溫潤的光澤。如果在最後的打磨步驟有出現作品磨過頭或不滿意,須從新補色或局部繪製時,最後的打磨推光步驟也將需要從頭來過。

曾詩涵一直以來創作的媒材多為紙本創作,以較厚且韌性強的紙張,將水墨融合膠彩的方式創作。在研究所時期,修習壁畫臨摹的基礎技法,並有機會至敦煌參訪莫高窟壁畫臨摹,將膠彩豐富的顏料色感,融合傳統國畫中細膩的筆法,持續創作出個人的繪畫故事。在創作之前,會先將上過明礬的紙張,將四邊裱於上過二度底漆的木板上,使紙張藉由木板的支撐能夠保持平整。上過明礬的紙張,能使顏料不易滲透至底層,可增加顏料堆疊的效果。有的時候會先將紙張做特殊效果,比如說以揉紙製造畫面的紋路。經常使用的顏料色粉有水干顏料(以微粒染色的色粉)、天然礦物質顏料…等。在打底時多以水干顏料與水彩顏料作為底層,通常打底不只一層,會不停的嘗試出感覺對的色彩。在創作的過程中,會試著讓紙張深淺的紋路成為畫面的肌理,也會將紋路保留下來,或者透過潑灑顏料或使顏料流動所產生的痕跡,可以使畫面增添想像的空間及自然的氛圍。

兩位新銳女藝術家曾詩涵&王雯,如夢似幻的創作意境,美的猶如一首現代詩‧‧‧

時序入秋,阿波羅畫廊邀您來綴一口慢工細活而成,滿溢豐饒滋味的”楊桃派”。

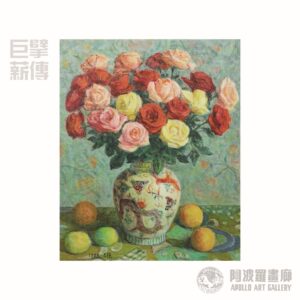

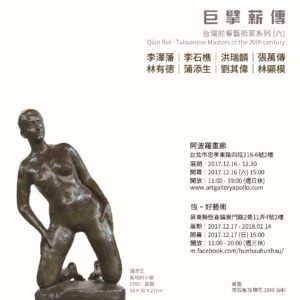

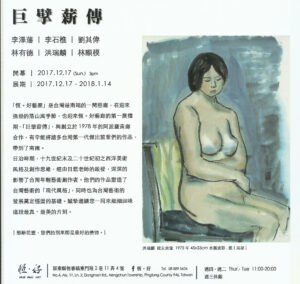

巨擘薪傳系列 (六)

藝術家 | 李澤藩、李石樵、洪瑞麟、張萬傳、林有德、蒲添生、劉其偉、林顯模

展期 | 2017.12.16-12.30

開幕 | 2017.12.16 下午3點

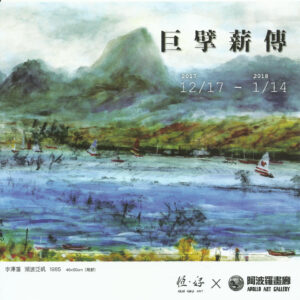

阿波羅畫廊自1978年創立時期,即全力投入於台灣現代藝術的發展研究,以及美術教育推廣,進而有幸能與諸多台灣第一代傑出的前輩藝術大師們合作,也因此能夠收藏到諸位前輩藝術大師們親手交付的珍貴作品,這些都是畫廊寶貴的藝術文化資產。此次,前輩藝術家聯展將會在北台灣“阿波羅畫廊”和南台灣“恆好藝廊”同步展出。2014年阿波羅畫廊將系列的前輩藝術家展覽定名為『巨擘薪傳』,同時也開始積極嘗試以一種『移動畫廊』的概念,將展覽移到不同的空間舉行,期望藉由此行動,讓更多人接觸到藝術。

今年阿波羅畫廊再次受邀於南台灣恆春的恆好藝廊,舉辦台灣前輩藝術家聯展,展出作品包含了李澤藩、李石樵、林有德多幅精彩的風景作品,劉其偉經典可愛的小動物系列作品,林顯模的靜物作品,更特別挑選了洪瑞麟的墾丁、屏東古廟、左營舊巷等南台灣景緻的水彩作品。台北阿波羅畫廊空間展出描繪60年代新竹後街的李澤藩水彩畫作、李石樵晚期回歸寫實但用筆活潑畫面溫暖的北海風情系列作品、張萬傳極具野獸派與表現主義的油畫作品、劉其偉探索非洲人物及婆羅門雨林鸚鵡作品、洪瑞麟在地平線底下捕捉礦工肢體勞動之美的水墨淡彩作品,以及西洋古典雕塑的拓荒者,台灣第一代雕塑家蒲添生的青銅作品。

台灣的前輩大師們,忠實地記錄了這片土地在戰後的點點低低,將所有的精神投入在對這於片土地的關懷,此外他們努力培育後輩,作育英才,為台灣的美術發展奠下扎實的根基。誠摯邀請您一同來細細回味這段最真、最美的片刻。更希望能藉此展覽,讓台灣的新生代對於自己的文化有所認知,繼續傳承這寶貴的資產。

2017年的尾聲,藉由前輩藝術家展覽活動畫下美好的句點,並為明年阿波羅畫廊成立40週年系列活動開始暖身!

巨擘薪傳 / 阿波羅畫廊 × 恆。好

展期 | 2017.12.17 – 2018.01.14

開幕 | 2017.12.17 下午3點

開放 | 11:00 – 20:00 / 週三休館

電話 | 08-8895626

地點 | 恆。好 / 屏東縣恆春鎮東門路2巷11弄4號

Details

- Start:

- 2017 1 月1,

- End:

- 2017 12 月31,